中国电子科技集团公司第十八研究所

李杨博士

各位专家,各位老师,各位同仁,大家下午好!我是来自中国电科18所的李杨。非常荣幸今天有这个机会来到这里,给大家汇报一下18所在高比能固态电池领域的一些研究进展。

我的汇报将从三个部分展开。

第一,研究背景。

第二,针对18所在高比能固态电池技术领域的解决策略进行详细介绍。

第三,总结和展望。

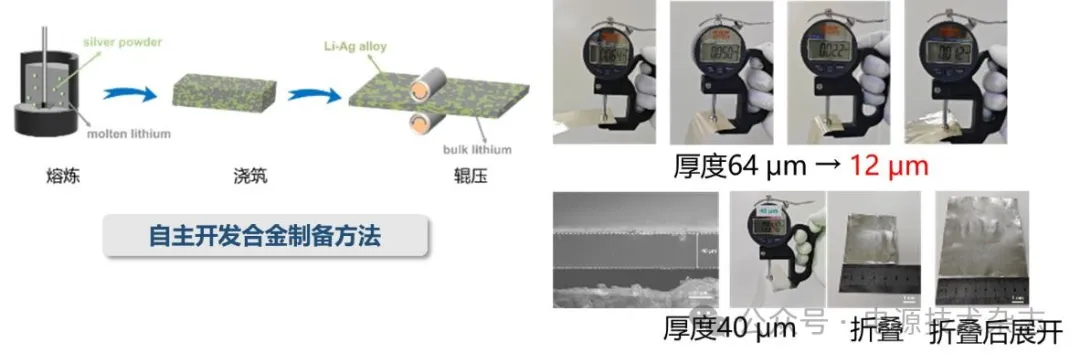

在当前我国大力发展绿色经济这样一个国家战略大背景下,新能源汽车、电动航空的新质生产力,新产业在蓬勃发展,急需开发新质的、高性能的储能电池技术来作为支撑。储能电池技术的发展趋势,始终是以能量密度作为牵引的。那么能量密度的提升,就不可避免地带来了安全性的下降。现有的锂电池技术,已经无法满足我们想要兼具高安全性、高比能量以及苛刻环境适应性的应用需求。固态电池具备高安全性、高比能量等优势,是公认的下一代电池技术,被列入中、美、欧以及日韩主要国家的发展战略。我们利用固体电解质,部分或者全部取代液态电解质,可以有效提升电池体系整体的安全性。此外,匹配更高比能量的正负极材料,从而获得更高的能量密度。同时,由于固态化的结构,可以让我们开发出更高致密化程度这样一个新的体系,以及结构。那么固态电池在全球范围内都在积极的进行布局,包括国家层面的倡导以及企业的产业布局。此外,高校、研究所的技术,以及科学的引领,使固态电池成为新一代储能技术的关键竞争点。我国也在新能源汽车发展战略中,明确指数要加快固态电池、动力电池的技术研发和产业化。现阶段,固态电池主要是按照电解质进行分类的,包括聚合物、氧化物、硫化物和卤化物固态电池。日本是采用硫化物的体系,他们在这个领域深耕多年,具有不断的技术创新。此外,欧美基本上是以车企的应用需求作为牵引,其中美国有许多的初创公司也在不断地进行产业的创新。国内大部分的技术路线,选择氧化物和硫化物体系,并且以固液混合这样一个体系作为过渡方案。固液混合体系较液态体系,液体含量会更少一些,安全性得到大幅提升。较全固态体现相比,它的界面性能又可以更好地去解决,同时它沿用了锂电池的一些技术,工艺技术,可以更快地实现一些性能。那么国内的多数企业,在瞄准不同的应用需求,大部分的工业混合或者半固态的体系,可以分为高比能体系以及长循环体系的固态电池。那么长循环,之前也有专家讲到,循环寿命可以超过千次,目前已经是较为成熟的一个技术了,已经应用在装车的试用,迈向实用化的过程中。那么高比能的体系,一般采用的是更高比能量的正极材料,包括更高镍含量或者是新型富锂等等这些正极材料,同时要用到金属锂作为负极。由此可见,固态电池具有非常迫切的应用需求。但是我们也不能去回避它所面临的一些问题和挑战,其中问题的核心就在于如何去平衡我们的能量密度以及安全性这样一个问题。首先从材料角度,我们要获得更高的能量密度,正负极材料就会用到更高能量密度的材料,就会面临着结构的不稳定,析氧,以及锂的体积膨胀,枝晶等产生的问题,造成一系列的安全隐患。另外,如何去解决在电极层内部以及电极和电解质之间的界面稳定性的问题,以及动力学传输的问题。此外,在电池技术方面,如何去设计和优化我们的电池高比能电芯的开发,满足不同的应用需求,是我们面临的一系列的问题。18所在针对上述问题,我们提出了四方面的解决策略。一,设计开发锂合金的负极同步通过表面稳定化的技术来实现锂的实用化。二,通过高比能正极一体化复合改性技术的开发,来解决正极不稳定的问题。三,同步开展固态电解质的开发以及引入原位固化的技术来解决整体电芯界面的问题。四,对高比能电池进行一个优化设计,同时探索一系列的新结构电池来应对不同的应用场景和需求。下面针对上面这些策略进行详细的介绍,首先在锂负极这方面,随着能量密度的提升,负极的稳定性在不断的下降,我们的策略是在锂负极中引入一系列的具有氢锂特性的合金化元素来均衡局部电流密度,诱导锂的均匀沉积,从而抑制枝晶生长。同时这种合金元素的引入,对于结构的增强也有一定的促进作用,这样的话可以进一步减薄整个负极的厚度,减少单质锂的使用量,从而调控出更优的N/P比,对于电池的设计是非常有利的。最后会通过界面缓冲层的构筑,进一步的提升界面稳定性,来提升循环寿命。我们自主开发的熔炼、浇铸、滚轧的合金制备方法,目前也开发了相应的工艺平台。前期开发出了锂银的二元合金,我们在不使用任何防粘剂类似于白油、矿物油这样的条件下,可以将这个合金的厚度降低到20微米以下,同时通过多次的折叠展开之后表面仍然具有良好的形貌。

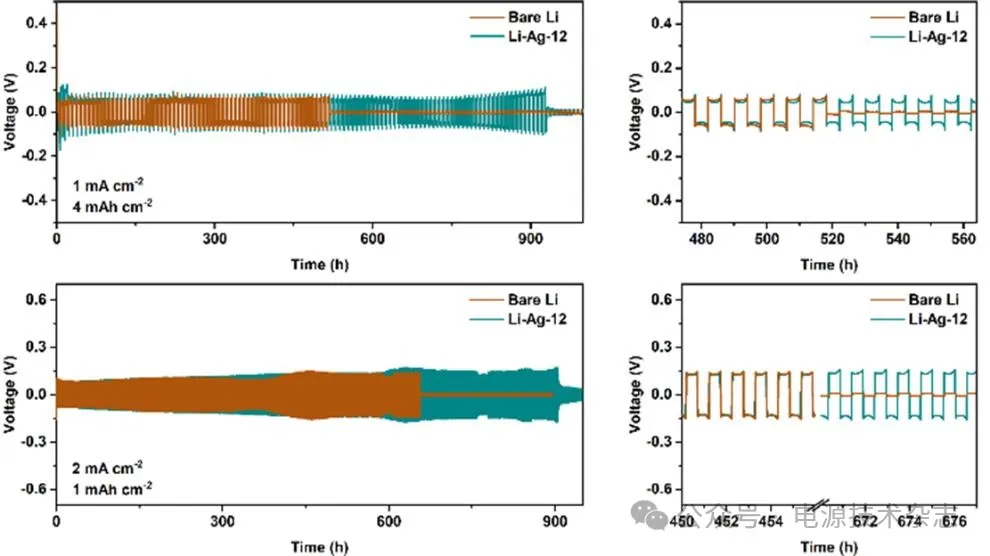

锂银合金具有比较好的拉伸性以及空气稳定性,较纯锂提升了几倍。我们认为这种良好的抗黏性以及空气稳定性主要是归因于在锂银合金表面形成了含银的氧化物。从原位光学显微镜可以看到在大概沉积15分钟以后,纯锂表面呈现了大量枝晶成长的形貌,而锂银合金表面保持平整,没有枝晶的产生。对于循环了20多次之后的电池进行拆解,测试电镜发现纯锂表面已经呈现疏松多孔的状态,同时有死锂和枝晶的产生,而锂银合金表面仍然保持一个平整的状态,不存在枝晶产生的问题。这进一步说明了银元素的引入可以抑制枝晶的生长。从对称电池可以看到即使是在4mAh/cm2面容量条件下,我们仍然可以获得锂银合金的寿命较纯锂提升了一倍,此外它的界面阻抗更低。

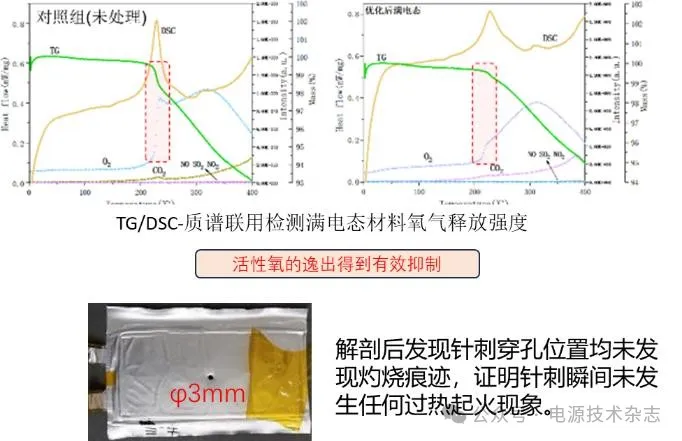

我们匹配了不同的正极体系进行测试,都具有比较良好的循环稳定性,特别是在匹配90镍超高镍的条件下,在高的载量下4.5mAh/cm2,在0.2C循环,200多次以后容量保持率仍可以达到97.8%,同时平均库仑效率达99.7%以上。相比之下,纯锂在70多圈之后呈现跳水的现象。锂银合金制备的基础上我们同步开发了多元的二元和三元锂合金负极,其中包括锂锡银等这样一系列的合金成份。它们的循环寿命较纯锂相比提升了将近50%,同时可以看到它对锂金属电池整个膨胀力有一个有效的抑制作用,最大的一个降低率可以达到10%以上。除了合金负极的构建,我们在负极和电解质层间构筑了这样一个界面层,主要是通过喷涂的方式将聚合单体包括多聚合位点的聚合单体引入到负极界面层上,通过热固化的方式,实现了界面膜的构建,弹性界面层可以有效地改善体积膨胀带来的这些问题,实现应力自适应,进一步地提升循环稳定性。正极方面我们主要也是采取的三方面的策略,首先是针对正极分子进行了一个调控,主要是包括颗粒的取向和排部方式以及体向掺杂的方式进行优化,在正极颗粒表界面开发了原子层级包括和梯度掺杂双重改性的方式来进行优化。此外在电极层这一侧通过引入纳米陶瓷电解质来进行混掺,实现复合电极层的构筑,形成离子、电子双导通的通路。另外在电极层表面会通过喷涂的方式引入纳米陶瓷材料,进一步提升整体性能。正极层的分子结构调控这一块,前驱体这一块开发了发散结构的前驱体,这样一个结构能够有效地提升它的结构稳定性和力学性能,大幅提升循环稳定性,同时这样一个结构对于倍率性能也会有较好的提升。正极表面改性这一块,通过原子层级的包覆以及掺杂双重改性的方式,通过在颗粒表面到内部元素梯度的控制来实现结构稳定性的提升,抑制里面混排以及表面一系列副反应。同时可以看到这种包覆之后的电极材料本身热稳定性得到了非常好的提升效果。复合电极层这块我们开发了一体化复合改性技术,可以有效提升整个电极和电池热稳定性和安全性。在这个过程中可以看到活性氧的溢出得到了有效的抑制的,这样可以有效地避免化学串扰带来的一系列安全隐患。此外我们装配了6Ah的电池,通过了一个针刺实验,解剖之后发现针刺孔的位置并没有发生灼烧的痕迹,这就证明在穿刺的过程中没有任何起火、燃烧的情况,进一步证明了改进方法对于电池安全性提升的优势。

电解质方面我们开发了多型的无机聚合的复合电解质体系,具有良好的机械加工性能,离子电导率能够达到10-5~10-4mS/cm,同时左下角那张图是宁材所姚老师提供的特别优质的硫化物电解质粉体,我们通过湿法制备的方法制备了离子电导率可以达到1.1mS/cm以上的一个硫化物电解质膜,为后续全固态电池的布局和研发奠定了一个基础。此外我们开发了多款的具有功能成份的复合电解质,赋予了电解质包括自修复、自熄灭、良好拉伸性这样一个功能,这些功能可以同步拓展应用到界面成份优化中,改善界面稳定性和电化学稳定性。为了进一步改善整体界面的问题,引入了原位固化技术,通过预制小分子前驱体导入到多孔电极以及电解质膜的孔隙中,实现孔隙的高效连通。与液态电解液相比,固化电解质可以有效地延缓电池的热失控,发生的时间和程度,同时与液态相比,可以将电池的循环寿命提升30%左右,原位固化电解质对于电池的膨胀问题也有一定的抑制作用。以上一系列的关键技术解决后,我们开发了多型高比能的固态电池。这个上午刘老师介绍过,这一型比能量达到460Wh/kg,循环200次容量保持率达到83.4%。这一型电池依据GJB4477标准通过针刺、过充、过放、短路、加热、跌落、振动、冲击等安全和力学性能实验。针对更高比能型的固态电池技术进行了开发,除了上述的技术之外还引入了更多集流体减重等这样整体的减重技术,开发出了接近600Wh/kg的这样一个指标,其中电压范围是在3.0-4.3V,循环了60次,容量保持率可以达到97%,同时通过的过充过放、挤压和针刺的安全实验。我们组装的12V级的小的电池组具有耐1.2kPa低气压环境适应性的优势。针对这种高体积比能量的电池也开发了一型这样的电池,它的比能量可以达到1250Wh/L这样一个数量级,85℃以下仍可以正常工作,这个是通过了三方的测试。我们还构筑了探索开发新型结构的体系,包括结构储能一体化的储能器件,这个就是类似于比亚迪CTB的技术,将高性能的结构材料与我们的储能器件进行有机地结合,提升整体的能量效率。可以看到我们现在做到的嵌入式的结构电池拉伸强度达到500MPa,同时拉伸之后仍然具有良好的充放电性能,这样一个设计可以实现分布式供能和模块化供能的一个需求,提升系统整体设计的灵活性。总结一下,通过整体的包括电解质、正极、负极以及电池技术的开发,我们目前已经实现了包括450Wh/kg级的这样的电池以及更高600Wh/kg级的电池的尝试探索,未来我们将仍然瞄准兼具安全性以及高比能量的固态电池技术进行开发。此外也会开发没有液体的全固态电池的体系。